Der Kauf-Phaser/Disruptor, oder:

Hilfe, ich habe mir Plastik gekauft...

erstellt von Chandron S'Garrath

Das Problem:

Meistens bekommt man für 25 Euro aufwärts irgendeine lieblos bedruckte Plastikhülle mit ein bis vier LEDs/Glühlampen, einem kleinen Chip und einem asthmatischen Leisesprecher ("Laut" kann man das nun wirklich nicht nennen!) der beim "Schuß" irgendwelche teilweise recht unpassenden Geräusche rauswürgt.

Mein Favorit ist der Phaser Typ IV, der allen Ernstes das Maschinengeräusch einer NCC 1701-A als akustische Untermalung bietet und in babyplastikhimmelblauem Gehäuse präsentiert wird. Dafür hat er eine schönen, auffälligen Gürtelclip.

ÜBRIGENS: Mit dem Umbau irgendwelcher Teile und dem Öffnen des Gehäuses verliert Ihr natürlich jeglichen Garantieanspruch! Also: Erst lesen, dann prüfen, ob irgendwas unklar ist und zuletzt: SICHER sein, ob man das Risiko überhaupt eingehen will! Ich gebe nur Anregungen weiter, die bei mir schon funktioniert haben, TROTZDEM kann sowas IMMER schiefgehen – die Entscheidung zum Basteln und die Haftung für eventuelle Schäden liegt also ganz bei Euch !

Lösungsansätze zur Aufwertung von Kauframsch:

1. Farbe

Besorgt Euch irgendwoher den Kinofilm/die Serienfolge, in der die Waffe Eurer Wahl möglichst im Detail zu sehen ist. Bei der "Voyager" wäre das zum Beispiel die Billig/Recycling-Folge, in der 7of9 immer wieder denselben "Handlungsstrang" durchläuft... Da kann man oft recht schön den grau gepinselten Akkuschrauber mit Phaserspitze erkennen, der offenbar irgendeine Waffe darstellen soll. (Nachbautip: TNG-Phaser mit möglichst großem Kopf kaufen, aus dem Baumarkt den passenden Akkuschrauber dazu (müßte grob geschätzt den 14,4-Volt Akku haben) und auch gleich ´ne Dose Spachtelmasse und graue Farbe mitnehmen, alles zusammenkleben und anpinseln und fertig - der "Original"-Zeitkontrollkorps-Phaser gehört Euch!) (Ach ja: nehmt besser die Zellen aus dem Akku! ist recht peinlich, wenn der "Phaser"kopf sich plötzlich mit eindeutigen Geräuschen dreht... ;) )

Wie auch immer, besorgt Euch Film - oder besser Fotomaterial (oder irgendwas digitalisiertes), macht einen Seitenriß der Waffe und zeichnet für jede Farbe den entsprechenden Umriß und eine passende Kennung ein. Wer "Malen nach Zahlen" noch kennt, weiß, wie sowas aussehen KANN. ;) Wenn ihr das am Rechner macht, umkreist Ihr am Besten pixelgenau die Umrisse des jeweiligen Farbflecks. Bei dieser Methode hat man noch den Vorteil, daß man sich quasi für jede Farbe ein eigenes Bild auf die Festplatte speichern kann und die anderen Farben dann ausschwärzt oder aber wichtige Konturen künstlich hervorhebt.

Jetzt kommt der komplizierte Teil: Die Standard-Modellbaufarben sind für den häufigen Kontakt mit der Haut NICHT geeignet und reiben sich schnell ab, bzw. reagieren mit Schweiß und anderen Absonderungen. Laßt Euch hier UNBEDINGT vom Fachmann (!) beraten, da als letzter Arbeitsschritt ein Schutzlack aufgetragen werden sollte, der natürlich belastbar sein soll und mit den mühsam aufgetragenen Farben nicht unliebsam reagieren darf...

Wer z.B. einfach seine Revell(TM)-Farben nimmt ist selber Schuld. Modellbaufarben von Markenherstellern sind meist auf das Material der eigenen Modelle abgestimmt (im Falle Revell(TM) also Polystyrol) und haften schlecht auf anderen Materialien. Abgesehen davon reagieren sie meist recht ungnädig auf Fremdlacke.

Zuerst sollte man das gesamte Gehäuse mit Alkohol reinigen. Da das Material fast immer sehr anfälliger Kunststoff ist, verbieten sich schärfere Reiniger. Das normalerweise übliche Anrauhen der zu lackierenden Oberfläche ist ebenfalls nicht zu empfehlen, außer man hat viel Erfahrung mit Kunststofflackierung UND will die gesamte Oberfläche neu lackieren. In jeder halbwegs brauchbaren Drogerie kann man sich Isopropanol, Isopropylalkohol bzw. 2-Propanol zu erträglichen Preisen in brauchbarer Menge besorgen. Wer schonmal ein Heidengeld für sogenannten Tonkopfreiniger ausgegeben hat, wird den Geruch sehr schnell wiedererkennen. ;)

Übertragt als Nächstes die ersten Umrisse mit einem feinen Pinsel in der gewünschten Farbe auf Eure Waffe. Bitte NICHT sofort ALLE Umrisse übertragen. Man kommt nicht nur häufig mit den Farben durcheinander, irgendwie muß das Meisterwerk ja auch noch angefaßt werden und soll letztendlich auch mal durchtrocknen... Es empfielt sich hier, von einer Referenzkante aus nach "außen" zu arbeiten, damit alle Farbflächen so gut wie möglich aufeinander abgestimmt sind. Macht Euch bitte wirklich die Mühe von der Referenzkante, also z.B. von der Unterkante des Batteriefachs aus alle Maße zur jeweiligen Farbfläche hin abzunehmen. Wenn man die Abstände von Fläche zu Fläche mißt, entstehen einfach zu viele Folgefehler.

Wichtig ist auch, alle Flächen, die Ihr angefaßt habt, wieder mit dem Alkohol zu reinigen, bevor Ihr den Lack auftragt. Nicht abwischen sondern ablüften lassen !

Bevor man mit dem Schutzlack loslegt, sollte man sicher sein, das alle Farben ausgehärtet sind. Nehmt Euch Zeit. Und dann laßt das Ganze noch ein paar Tage an einem warmen Ort liegen. Nehmt Euch dann noch mehr Zeit. Kein Lack gehorcht seiner Verarbeitungsanleitung, also wartet mit dem Schutzlack so lange wie möglich und lasst Euer Werk GUT durchtrocknen! Da die letzte Lackschicht, gerade wenn es der Schutzlack ist, überall auf das Gerät gleichmäßig aufgetragen werden muß, (AUCH AUF EVENTUELL NICHT VON EUCH LACKIERTE STELLEN !!!) empfielt es sich, das Gerät mit einem festen Draht oder passenden Stock im geöffneten Batteriefach zu fixieren, und den Batteriefachdeckel gesondert zu behandeln.

2. Anbauteile

Mittlerweile ist die Spielzeugindustrie dazu übergegangen, auf pistolenähnlichen "Waffen" die Mündung mit einem grellorangen Plastikteil zu "verzieren", auf dem die meisten Lacke nur schwer haften. Hier kann man eigentlich nur ein Stück von einem Rohr abtrennen, das eine brauchbare Farbe und einen passenden Innendurchmesser hat und das grellorange Teil damit ersetzen. Wenn man seinem Sekundenkleber vertraut, kann man auch auf das Ersatzrohr verzichten, meistens ist das Plastikteil aber so eingebaut, daß es die beiden Gehäusehälften der Waffe zusammenhält oder aber daß die Silhouette der Waffe durch das Fehlen des Teils gestört bzw. verfremdet wird. Das Beispielfoto zeigt den Lauf eines Stormtrooper(TM)-Gewehrs, dessen ehemals grellorange Mündung mit einem abgesägten und per Saitenschneider eingekerbten Ring aus einer Mikrofonsteckerhülse korrigiert wurde.

Eine weitere Peinlichkeit sind meistens irgendwelche Plastikrohre anstelle eines "echten" - sprich ansatzweise gut aussehenden Zielfernrohrs. Seht Euch je nach Größe und Form des gewünschten Fernrohrs auf Flohmärkten um oder kauft Euch eins von diesen Billigferngläsern aus dem Supermarkt (sind bei den meisten Discountern mindestens einmal im Jahr im Programm). Das Fernglas Eurer Wahl wird dann VORSICHTIG auseinandergenommen, sodaß man ein Mittelteil und zwei "Fernrohre" erhält (eventuell kann man sich ja mit einem Leidensgenossen zusammentun, damit es nicht allzuviele Fernglasverstümmelungen gibt ;) ). Das einzige Problem besteht jetzt nur noch in der Befestigung des neuen Fernrohres am Waffengehäuse. Wenn man ein vollkommen gummiüberzogenes Fernglas verstümmelt hat, reicht im Allgemeinen nach der Entfernung des Plastikrohres die Anpassung des Gehäuses an den Durchmesser der Fernglashälfte und eine kleine Tube (3g) Sekundenkleber.

Schwierigere Fälle löst man besser mit Hilfe der Montageösen am Fernglas, wie z.B. beim Handblaster ersichtlich.

Das waren nur einige kleine Beispiele, ansonsten kann man nur dazu raten, daß z.B. beim Einsetzen von gekürzten Schrauben anstelle der im Guß angedeuteten und entsprechend peinlich aussehenden Scheinschrauben immer wieder die Stabilität des Gehäuses und eventuelle Konflikte mit den eingebauten Elektronikteilen ins Auge gefaßt werden müssen. WICHTIG: Wenn Ihr eine Blitzplatine einbaut, sollten Ihr UNBEDINGT auf ganz extreme Isolation achten! Wir reden hier von typischen Werten von 300 Volt aufwärts bei Impulsleistungen bis zu 2000 Wattsekunden!!!

3. Innereien

Ein Wort zur Warnung gleich am Anfang: Wer Blitzplatinen einbaut kann nicht nur Ärger mit Fotoepilepsie bekommen, die nicht besonders gut abgeschirmten Spannungsspitzen und Querströme können auch die übrige Elektronik fritieren, wenn alles an der selben Batterie hängt. Bei LASER-Pointern muß man eventuell bei unzureichend informierten Leuten mit Reaktionen von Vorwürfen bis Panik rechnen. Dafür sind die Dinger elektrisch unbedenklich.

Generell empfiehlt es sich, irgendwelche Glühbirnchen schon beim ersten Öffnen des Gehäuses samt und sonders durch ultrahelle LEDs zu ersetzen. Da die meisten Phaser mit zwei Mignonzellen - sprich 3 Volt arbeiten - muß man für den Einsatz von Photonenpumpen oder den gängigen "Weißen" bzw blauen LEDs das Batteriefach umbauen, um auf die benötigten 4,5 Volt zu kommen. LASER-Pointer gibt es auch im 3-Volt-Bereich, aber auch hier sind die meisten Schlüsselanhänger auf 4,5 Volt ausgelegt.

Achtung: Je nach Spannung kann es durchaus sein, daß die LEDs einen Vorwiderstand benötigen! (Bei normalen LEDs an 5 Volt meist 330-1000 Ohm.) Beim Umbau von Batteriefächern steht aber vor Allem die Ausrottung eines weit verbreiteten Übels an erster Stelle:

Teil 1: Meine Batterie kann nix!

Micro oder AAA- Batterien!!!!

Diese Mistdinger haben bei unwesentlich kleineren Abmessungen als Mignonzellen einen bis zu fünfmal höheren Preis bei durchschnittlich einem Sechstel bis Zehntel der Kapazität!

Nutzer von häufig aktiven Gerätschaften wie, z.B. Funk- oder Infrarottastaturen und -mäusen oder Fernbedienungen werden genauso abgezockt wie der durchschnittliche Phaser-, Tricorder- oder Kommunikatorbesitzer, der seine gesammelten Ausrüstungsgegenstände schließlich auch mal "einsetzen" möchte.

Bei einer Fernbedienung, die ehemals alle 6-9 Monate neue Batterien brauchte und seit dem Umbau auf "große" Batterien schon seit eineinhalb Jahren läuft, sieht das Ganze etwa so aus:

In der Mitte sieht man das neue Batteriepaket, oben eine der alten Batterien, ganz unten die schon umgebastelte Fernbedienung.

Hier nochmal zur Verdeutlichung der Größenverhältnisse je eine alte und eine neue Batterie nebeneinander im umgebauten Batteriefach.

Die Generelle Vorgehensweise ist recht einfach:

a.) Gehäuse genau untersuchen, speziell im Bereich um das Batteriefach herum. Für den Umbau von Micro auf Mignon muß in der Tiefe noch ca. 4 Millimeter Platz sein, in der Breite noch mindestens 3,6 Millimeter pro Batterie (also 7,2 bei 2 Batterien) und in der Länge 6 Millimeter.

b.) Jetzt wird der Boden des Batteriefaches herausgetrennt, ebenso mindestens eine Seitenwand und eine der beiden Seiten mit den Kontakten bzw. Metallfedern.

c.) Als nächstes legt man die neuen (größeren) Batterien in die Überreste des Batteriefaches ein und markiert sich die neue Position von Boden und Seitenwand. Je nach Gehäuse kann man jetzt mit einer möglichst dünnen Plastikplatte (z.B. eine Diskettenhälfte) den Boden ersetzen, die entsprechend zurechtgeschnitten und mit Heißkleber, Epoxydkitt oder sekundenklebergetränktem Klopapier (Vorsicht! Wird heiß, sondert Gase ab und klebt!!!) unterfüttert und fixiert wird. Die selbe Prozedur haben wir dann noch für die neue(n) Seitenwa(e)nd(e) vor uns. Ganz zum Schluß ist die herausgetrennte Kontaktplatte dran. Bevor Ihr Sie fixiert, achtet bitte darauf, daß Ihr die neuen Batterien auch irgendwie durch den geöffneten Batteriefachdeckel entnehmen könnt! Im Allgemeinen reicht ein kurzer, harter Schlag mit dem Gerät gegen die Handfläche. (Deswegen auch die LEDs, Glühbirnen mögen sowas nicht!) Als Bauernregel sollt man drauf achten, daß mindestens auf einer Seite das eine Ende (Pol) der Batterie nicht unter dem Rand des Batteriefaches verschwindet...

Wenn der Kleber ausgehärtet/erstarrt ist, solltet Ihr die herausgetrennte Kontaktplatte wieder nach Hause lassen. Achtet beim Einkleben und Fixieren unbedingt darauf, daß alle Pole mit den entsprechenden Kontakten oder Federn in Verbindung stehen. Sollte sich das nicht erreichen lassen, kauft Euch im Elektronikladen ein Batteriefach für Mignonzellen und entnehmt dem Ding entweder die Kontaktfeder oder säbelt gleich das passende Ende aus dem frisch gekauften Plastikteil und setzt es entsprechend angepasst anstelle der ehemaligen Kontaktplatte ein.

d.) Funktionstest

Viel Spaß dabei!

Sollte das Gerät keinen Strom bekommen, meßt am Besten den kompletten Batteriekasten durch, überprüft die Batterien noch einmal (sowohl auf Spannung als auch auf korrekte Polung und eventuelles Verklemmen im Batteriefach.) und achtet darauf, daß nirgends Kleber ausgetreten ist, der die Batterien von den Kontakten fernhält bzw. die Kontakte verschmiert.

Teil 2: Ich hör nix!

(Oder: Im Weltraum hört Dich keiner in der Nase bohren)

WARNUNG VORNEWEG:

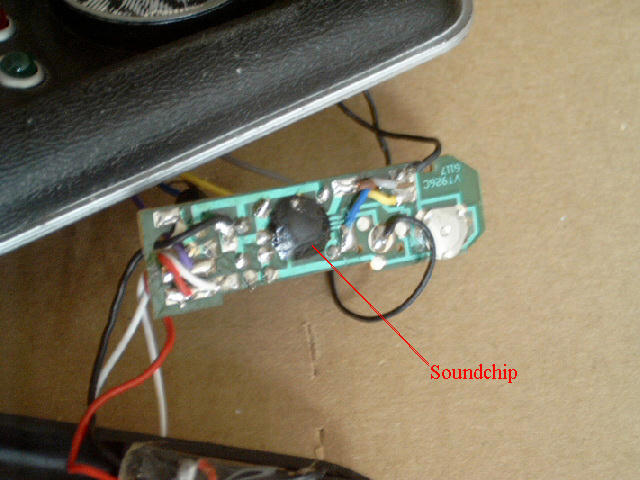

Aufgrund der HUNDSMISERABLEN Qualität der Geräuschplatinen kann es sein, daß Ihr mit der Löterei den Soundchip (also diesen kleinen, schwarzen Gnubbel auf der Platine) kaputtmacht. Leider kann man da nichts machen, selbst bei sorgfältigster Arbeit kann man die Vernichtung des Gnubbels durch statische Aufladung oder Hitze nicht zu 100% ausschließen. Das hat rein fertigungstechnische Ursachen, da solche gebonderten (egal, was gebondert nun WIRKLICH bedeutet, für uns heißt es Billig und anfällig)) Chips im Gegensatz zu ihren etwas teureren Brüdern in diesem Kunstharzklumpen mehr oder weniger direkt auf der Platine liegen und die Wärmeabfuhr dadurch wesentlich schlechter ist als bei einem normalen Chip. So ein Soundchip oder "Gnubbel" sieht meist etwa so aus:

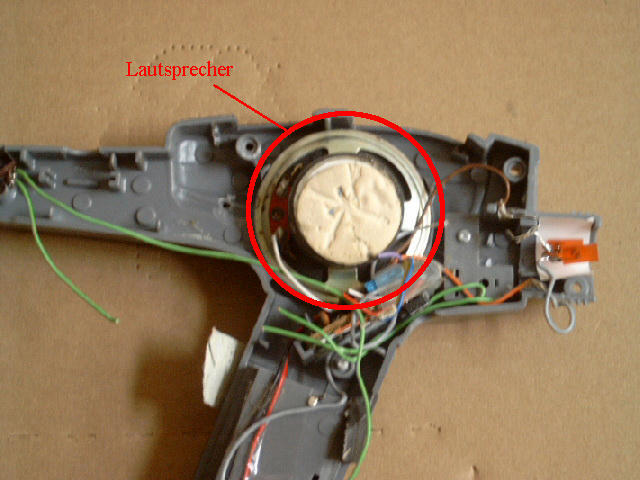

Als Industriestandard bei Kauf-Pistolen mit elektronischem Geräusch gilt offenbar als Referenzmaßstab die rülpsende Ameise in 200 Meter Entfernung. Dem kann man meist nicht abhelfen, da die Lautsprecherleinchen häufig aus einer billigen Plastikmembran bestehen, die sich bei "Überlastung" - sprich bei einer Leistungsabgabe im hörbaren Bereich buchstäblich selbst deformiert und verklemmt. Hat man aber Glück, und beim Öffnen des Gerätes lacht einem ein ECHTER Lautsprecher entgegen, kann man noch was retten. Das Bauteil sollte etwa wie folgt aussehen:

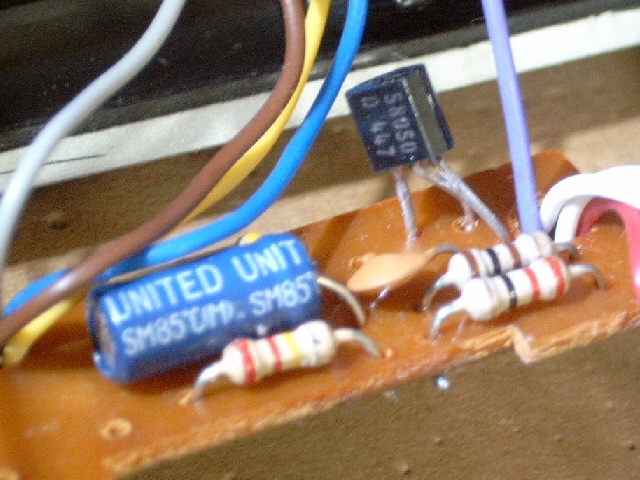

Der nächste Schlüssel auf dem Weg zum Erfolg ist die kleine Platine, auf der sich meist

ein schwarzer Gnubbel, einige mit lustigen Farbringen bepinselte Bauteile, ein bis mehrere Schwarze oder blaue Zylinder mit Aufschriften wie, z.B. "16V 100pF" (wahlweise ein paar terracottafarbige Scheiben mit zwei Beinen) und mindestens ein merkwürdiges schwarzes Teil mit drei Beinen befinden.

Der geheimnisvolle Dreibeiner nennt sich "Transistor", ist grob gesehen dafür verantwortlich, daß der Lautsprecher genügend Saft bekommt und wegen der üblichen Billigproduktion natürlich gerade eben stark genug, um die schwachen Tonsignale des Gnubbels auf das Niveau des berühmten Ameisenrülpsers hinaufzuverstärken. Dem Bauteil kann geholfen werden! Auf der abgeflachten Seite des Transistors befindet sich irgendeine sinnlose Zahlen/Buchstabenkombination. Eventuell muß man da ins Gegenlicht linsen, weil leserlicher Druck wahrscheinlich teuer ist, aber glaubt mir, die Nummern sind da!

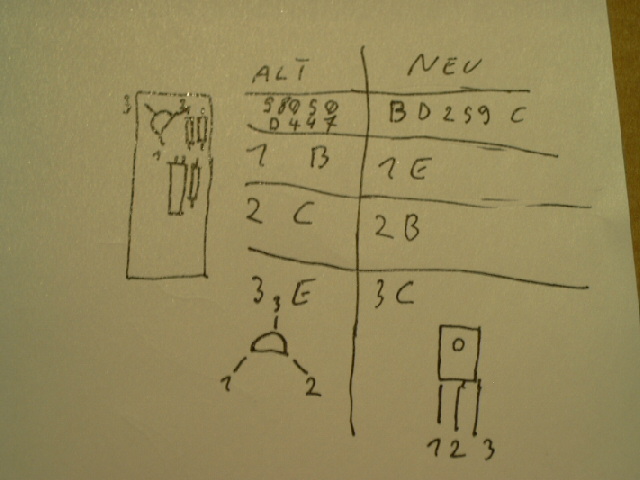

Nun werden die Nummern notiert, falls man die Platine nicht mit in den nächsten Elektronikladen schleppen möchte. Der Verkäufer kann Euch dann sicher einen gleichartigen Transistor MIT GRÖSSEREM VERSTÄRKUNGSFAKTOR oder gar einen typgleichen DARLINGTONTRANSISTOR heraussuchen. Es ist unerläßlich,daß der neue Transistor VOM GLEICHEN TYP ist, wie der, den Ihr ersetzen wollt, also PNP oder NPN. Fertigt Euch vom Verkäufer unterstützt eine Skizze an, auf der klar ersichtlich ist, welches der drei Beine beim ALTEN UND BEIM NEUEN Transistor BASIS, KOLLEKTOR und EMITTER sind. Sollte Eure Platine gleich zwei von diesen Transistoren beheimaten, dann solltet Ihr bei beiden so verfahren. ABER NICHT DURCHEINANDERBRINGEN, WENN ES ZWEI VERSCHIEDENE TRANSISTOREN SIND !!! Die Skizze könnte z.B. so aussehen:

Für Fortgeschrittene:

Wenn Ihr irgendwoher erfahren könnt, welches von den drei Beinen Basis, Kollektor und Emitter ist und ob der Transistor ein NPN oder PNP-Typ ist, dann könnt Ihr auch im Datenblatt oder im Elektronikkatalog nach einem Darlington oder anderen Leistungstyp mit größerem Verstärkungsfaktor suchen oder einfach den BD143 oder den BC107B in Darlingtonschaltung dahinterlöten.

Weiter gehts:

Als nächstes nimmt man sich einen möglichst gut geerdeten Lötkolben und lötet die alten Transistoren aus. Haltet die neuen Transistoren mit einer Flachzange oder einer Pinzette fest, und begrenzt die Lötzeit auf das absolute Minimum. WICHTIG: NACH JEDEM LÖTVORGANG DIE TEMPERATUR DES GNUBBELS UND DER TRANSISTOREN ÜBERFRÜFEN ! GEGEBENENFALLS ABWARTEN UND ABKÜHLEN LASSEN !!!!

Die Numerierung der Beinchen ist übrigens vollkommen egal. Wirklich WICHTIG ist aber, daß der Lötkontakt, an dem die (B)asis des alten Transistors war, auch wieder an die (B)asis des neuen Transistors angeschlossen ist! Beim (E)mitter und (C)ollector natürlich ebenso!!! Egal, wie verdreht das neue Bauteil auch aussehen mag, nachdem die Beinchen (die sich NATÜRLICH NICHT berühren dürfen!) passend eingelötet sind, entscheidend für den Erfolg ist neben dem korrekten Transistortyp (NPN oder PNP) nicht die Ästhetik der Platine sondern die Funktion. Wenn der neue Transistor eine Gehäuseform hat, die an irgendeiner Stelle (z.B. auf der Rückseite) aus Metall besteht, darf diese Metallfläche auf keinen Fall mit irgendeinem Kontakt in Verbindung kommen!

Wenn Ihr einen NPN durch einen PNP (oder umgekehrt) ersetzt, seid Ihr selber Schuld! Der NPN wird mit einer (P)ositiven Spannung angesteuert, der PNP mit einer (N)egativen, solltet Ihr also den Transistortyp vertauschen, kann das arme Bauteil mit dem für seinen entfernten Verwandten konzipierten Signalen eher nichts anfangen.

Abschließend kommt noch ein Funktionstest vor dem Zusammenbau. Man KANN zusätzlich versuchen, den Lautsprecher mit Dämmwatte im Gehäuse zu isolieren,

um die Gegenwelle abzudämpfen und damit noch ein bißchen Lautstärke rauszukitzeln. OB das was bringt, kann nur der Versuch zeigen, ist halt auch stark von der Gehäuseform abhängig...

Ich habe die Stormtrooper-Rifle durch Ersetzen des Original-Transistors durch einen Darlington-Transistor übrigens locker auf etwa die doppelte Lautstärke

hochgebürstet. Ob einem das das Risiko der eventuellen Vernichtung des Soundchips wert ist, muß jeder für sich selbst entscheiden.

Zu viel sollte man von diesem Umbau auch nicht erwarten. Lest Euch mal die Wattzahl auf dem Lautsprecher durch (meist so etwa 0,2 Watt), denkt daran, daß Ihr nur 3 Volt zur Verfügung habt und daß das Gehäuse nicht unbedingt auf maximalen Schalldruck ausgelegt ist - der beliebte Kundenverarschungstrick mit den 100 Watt PMPO (bei 10 Watt ECHTER Lautsprecherleistung) funktioniert hier also nicht...

Dennoch ist die subjektiv doppelte Lautstärke kein schlechtes Ergebnis und sorgt wenigstens dafür, daß das tödliche Schußgeräusch nicht ganz so oft überhört wird. ;)

Momentan arbeite ich an einer anderen Lösung. Sobald das was wird, wird diese Anleitung entsprechend ergänzt.

Wer VIEL Platz im Gerät hat und ein gutes Elektronikbuch, der kann auch ein paar Versuche mit ´nem Gegentaktverstärker starten. Wäre schön, wenn Schaltplan und Ergebnis dann per Webmistress auch hier präsentiert werden könnten.

Teil 3: Ich seh nix!

(Das Modul Taschenlampe. DLL ist durchgebrannt. Starten Sie die Beleuchtung neu.)

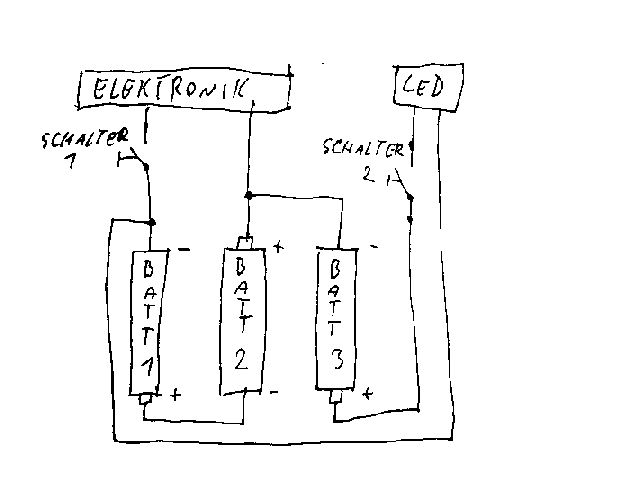

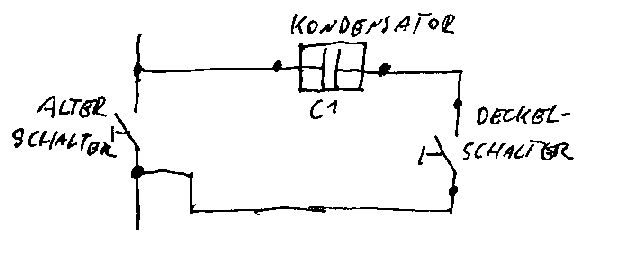

Auch bei den "Lichteffekten" ist die Spielzeugindustrie nicht allzu großzügig mit ihrer Kundschaft. Meistens werden ein paar unterversorgte Glühlämpchen in die "Laserwaffen" eingebaut, die nicht nur relativ dunkel sind, sondern auch mechanisch sehr anfällig. Dreimal fallen lassen und schon bleibt alles dunkel. Abhilfe schaffen bei der normalen Beleuchtung LEDs. Die kosten nicht allzu viel, haben eine extrem lange Betriebsdauer (3-10 Jahre) und sind gegenüber Stößen fast vollkommen unempfindlich. Abgesehen davon ist der Wirkungsgrad bedeutend höher, sprich: mehr Licht für die gleiche Energie. Allerdings muß man bei der Verdrahtung einiges beachten. Man muß genau wissen, welcher der beiden Beleuchtungsdrähte der +Pol und welcher der -Pol ist, falls man rein wissenschaftlich arbeitet. Der wilde Drauflosbastler hält einfach die Betriebstaste gedrückt und tauscht die beiden Drähte an den beiden Anschlüssen der LED so lange hin und her, bis die LED leuchtet. (Jaja, Kathode und Anode, aber wen interessiert sowas schon?) Damit diese Wunderlampe nicht durchbrennt, benötigt man manchmal noch einen Widerstand, den man direkt an eins der Beinchen der LED lötet und auf der anderen Seite mit dem entsprechenden Draht verbindet. Bei 3 Volt kann man eigentlich auf den Vorwiderstand verzichten. Ab 4,5 ist allerdings Vorsicht geboten, außer man verwendet statt der normalen LEDs die Luxusvariante. Diese ultrahellen LEDs oder auch Photonenpumpen brauchen schon 4,5-5 Volt, wenn Euer Gerät also auf 3 Volt läuft, müßt Ihr den Batteriekasten um einen Platz erweitern. WICHTIG ! Paßt auf, daß nur die ersten beiden Batterien an die Elektronik angeschlossensind und alle drei dann an die LED. Es kann sein, daß Ihr dann noch einen zweiten Schalter an den Abzug bauen müßt, damit der neue Großverbraucher seinen viel zu hohen Energiebedarf nicht über die arme alte Elektronik zieht. Eine mögliche Schaltung sähe also in etwa so aus:

Ist natürlich nur ein Vorschlag. Schlauere und/oder reichere Leute werden wohl eher dazu neigen, einen DC-DC-Wandler in das Gerät einzubauen, der aus den 3 Volt die nötigen 4,5 Volt hochgeneriert. Ist aber egal. Hauptsache, das Endergebnis funktioniert.

Ach ja, wer meint, den Strom für die LED hinter dem ersten Schalter abgreifen zu können und dafür auf Schalter Nummer 2 verzichten zu dürfen, sollte erstmal prüfen, ob das überhaupt möglich ist. Meistens sind nämlich diese Billigfolienschalter direkt und montagefeindlich auf die Platine geklebt...

Einen gesonderten Absatz über den Einbau von LASER-Pointern spare ich mir. Erstens bin ich zu faul dafür, zweitens gilt fast alles, was für die LEDs galt, auch

für den LASER und drittens ist wohl jedem klar, daß auch der LASER richtig gepolt angeschlossen werden muß. Der einzige Unterschied besteht eigentlich darin, daß der LASER keinen Vorwiderstand brauchen sollte - einfach den Verkäufer fragen. Ob Ihr Eurem Publikum, die Gefährdung durch das kohärente LASER-Licht zumuten wollt, bleibt Eurem eigenen Verantwortungsgefühl überlassen. Ich lebe immer noch, aber manche Leute meinen, durch LASER-Pointer wird man blind.

Entscheidet selbst.

BEVOR wir uns dem Zuckerle Blitzplatine widmen, eine wichtige WARNUNG zum Thema:

Foto/Videoepilepsie:

Es kann bei bestimmten Personen vorkommen, daß Lichtblitze einer bestimmten Intensität zu unkontrollierbaren Anfällen von Epilepsie oder Desorientierung führen.

Also: ERST den abzuschießenden Alien VORWARNEN, DANN ERST blitzdingsen (TM) !!!

Wer übrigens meint, daß sein Phaser ja ach so schwach und harmlos ist, sollte im Gedächtnis behalten, daß selbst die Hersteller von Computerspielen schon seit Jahren einen kleinen Warnhinweis zu diesem Thema im Beipackzettel haben!

Technische Bedenken:

Die von mir wegen Verfügbarkeit und Kostengründen verwendeten Blitzplatinen stammen aus Einweg/Wegwerfkameras. Daher sind sie nicht gegen Impulsströme oder Rückströme abgeschirmt und können im Betrieb jede an die gleiche Batterie angeschlossene Elektronik zerstören! Abgesehen davon sollte man die Zuleitungen zur Entladungsröhre doppelt und dreifach isolieren und statt Schaltlitze eher Starkstromkabel verwenden. Außerdem darf man nicht vergessen, daß jeder ausgelöste Blitz quasi einen kleinen EMP erzeugt, wie jede offene Funkenstrecke, also sollte man den Abstand der Blitzplatine, der Entladungsröhre und der Zuleitungen möglichst weit entfernt vom Rest der Elektronik bemessen. Nicht zuletzt MUSS man die beiden Beine des Kondensators (großes, dickes, zylindrisches Bauteil) mit einem ISOLIERTEN Schraubendreher oder einem anderen Metallgegenstand mit ISOLIERTEM Griff (Kombizange,etc.) kurzschließen, BEVOR man mit der Blitzplatine rumfummelt. Könnte etwas knallen, ist aber NOTWENDIG !

Der Kondensator, wenn die Platine auch nur EINMAL im Gebrauch war, gibt seine Ladung erst über einen verdammt langen Zeitraum ab, falls der Blitz nicht ausgelöst wurde. Selbst nach dem Blitzen kann immer noch Restenergie vorhanden sein, und die entspricht:

HOCHSPANNUNG ! Eventuell sogar LEBENSGEFAHR, falls Euch der Stromschlag mit seinen immerhin 200-300 Volt aufwärts in der sogenannten vulnerablen Phase des Herzschlagrhytmus erwischt! Angst gekriegt? GUT ! Dann seid Ihr wenigstens entsprechend VORSICHTIG mit den Dingern!

Wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, sich mit einem geladenen Kondensator ernsthaft zu verletzen, geht keinen was an. Selbst wenn man eine Wahrscheinlichkeit von 99% zugunsten der Verletzung angibt, gibt es immer noch VOLLIDIOTEN, die Kraft eigener Arroganz meinen, sie gehörten zu den magischen 1%, die nichts zu befürchten haben. Behandelt das Bauteil einfach mit gehörigem Respekt und entsprechender Vorsicht.

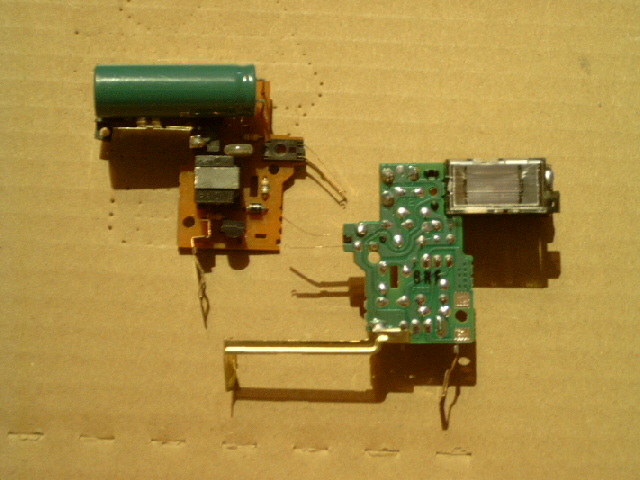

Und so sieht das Ganze in Natura aus:

Wie gesagt, Vorsicht vor dem großen Zylinder. Da die meisten Blitzplatinen ähnlich aussehen, muß man zum Einbau in Spielzeugpistolen die Entladungsröhre mit(!) Reflektor vorsichtig auslöten und die Kontakte verlängern. Ich habe bisher noch keine SF-Pistole gesehen, in die eine Blitzplatine ohne bauliche Veränderung so eingebaut werden konnte, daß der Blitz auch aus der Mündung kommt. Daher muß man leider den Reflektor mit Röhre irgendwie von der Platine trennen und in brauchbarer Weise (Heißkleber,etc.) von innen hinter die Mündung kleben.

Nehmt lieber dickes Kabel, wir reden hier immerhin von über 1000 Watt Leistung im Moment der Entladung !!! Vergeßt auf keinen Fall, auch den kleinen Metallkontakt an der Seite des Reflektors wieder mit der Platine zu verbinden, sonst blitzt es nicht. Daß Ihr peinlich genau darauf achtet, daß jeder Lötpunkt an Röhre und Reflektor auch wieder an seinen korrekten Gegenpol an der Platine angeschlossen wird, setze ich voraus!

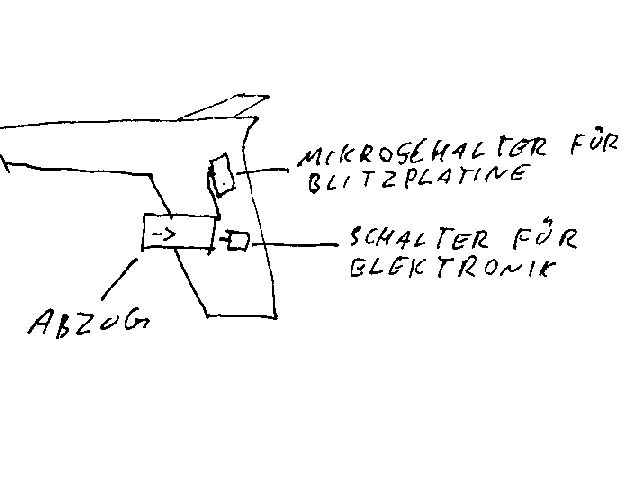

Der Auslöser (in diesem Fall die beiden federnden Metallkontakte an der Seite der Platine ) muß natürlich mittels eines GEEIGNETEN Schalters mit dem Abzug synchronisiert werden. Ich empfehle gekapselte Mikroschalter für 250V/2 Ampére (oder, wenn der Platz reicht, einen Schalter für stärkere Ströme). Mechanisch kann man den Schalter mit Heisskleber oder Ähnlichem nicht nur befestigen, sondern auch die freien Kontakte isolieren. Legt den Auslöseweg für den Blitz so fest, daß zuerst der Sound aktiviert wird, weil es bei gleichzeitiger Betätigung irgendwie so scheint, als wäre der Blitz zuerst da gewesen.

Am Besten nimmt man einen Mikroschalter mit Metallhebel, den man dann per Flachzange und Ausprobieren entsprechend auf den Effekt abstimmt.

Hier haben wir mal wieder eine Beispielskizze:

Sollte eigentlich soweit alles klar sein. Falls der Abzug direkt auf den Schalter für die Elektronik drückt, muß man versuchen, den Metallhebel des Mikroschalters irgendwie unter die Druckplatte zu bekommen. Bei Problemen mit dem Auslöseweg des Mikroschalters kann man das Projekt meist in die Tonne treten, es sei denn, man kann irgendwie noch den Abzug so manipulieren, daß er sich weiter eindrücken läßt. Generell kann man da nichts mehr zu sagen, es bleibt letzten Endes immer am Bastler hängen, diese Probleme durch wildes Herumprobieren aus der Welt zu schaffen. Bei den Tausenden von verschiedenen Gehäusetypen eine vollständige Skizze für jedes einzelne Laserpistölchen auf dieser Welt zu verlangen ist auch etwas illusorisch... ;)

Noch ein Tip, der vor leergelutschten Batterien schützt: Baut Euch an versteckter Stelle einen kleinen Schalter ein, mit dem Ihr die Stromzufuhr zur Blitzplatine abschalten könnt, sonst laden die Dinger ihre Kondensatoren den ganzen Tag lang auf, bis die Batterie leer ist.

Teil 4: DAS soll ein Schalter sein?!

(Oh Billigschrott, nur Du allein - sollst Quelle meines Ärgers sein.)

Das Ersetzen von Billigstschaltern sollte eigentlich jeder Lötkolbenkrieger ohne Probleme bewältigen. Merkwürdiger wird die Aufgabenstellung dann, wenn man einen Schalter an einer Stelle findet, an die er eigentlich gar nicht gehört oder aber durch eine selten dämliche Konzeption irgendein Pfusch dafür sorgt, daß , z.B. beim Aufklappen des Classic-Communicators das Zwitschergeräusch noch zusätzlich von Hand ausgelöst werden muß.

Gerade bei diesem Beispiel ist Abhilfe etwas komplizierter, da die Zwitschertronik kein Dauersignal am Schalter versteht und irgendein Knopf an der Außenseite, auf den die Klappe beim Aufgehen drücken müßte, das Design vollkommen ins Lächerliche zieht.

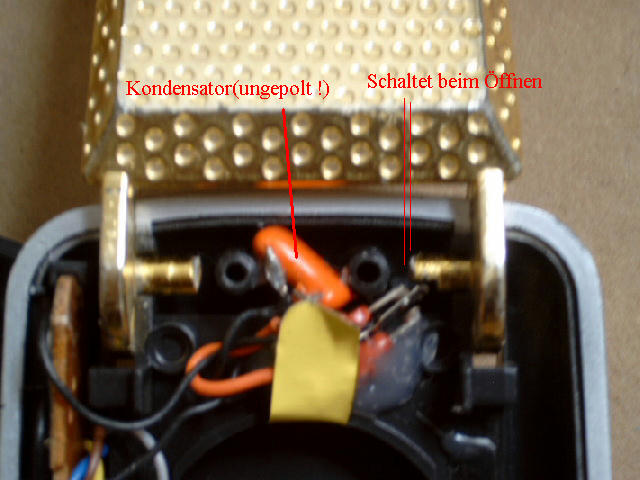

Bei der Lösung hilft uns ein Kondensator, der UNGEPOLT sein sollte mit einer KAPAZITÄT von etwa 100-500 PICOFARAD. Im Gegensatz zu seinem großen Bruder in der Blitzplatine hilft uns der Kleine, das Dauersignal des noch einzubauenden Schalters bei der geöffneten Klappe in einen kurzen Schaltimpuls zu verwandeln. Fertig eingebaut kann das ungefähr so aussehen:

Schaltpläne sind irrelevant - wir löten munter drauflos... ;) Wie man im Bild sieht, ist eine der beiden Achsen abgefeilt, so daß im geöffneten Zustand der Hebel des Schalters (Das Teil, das halb im Heißkleber begraben ist) den Kontakt schließen kann. Der Schalter ist eigentlich nur der Ersatz für den Taster an der Gehäuseseite, Unser Freund, der Kondensator ist aber direkt dazwischengelötet und verwandelt das böse Dauersignal in einen freundlichen kleinen Impuls, den das arme Platinchen auch versteht.

Schaltbild wie folgt:

Nach dem Umbau kann man noch den Taster an der Gehäuseseite abschneiden, sodaß von den beiden Knöpfen nur noch der für den Rufton vorhanden ist. Bevor die Frage kommt: Nein, für ein Handy ist in dem kleinen Gehäuse leider kein Platz... ;)

|